相続した不動産の売却はお気軽にご相談ください

親や家族に万が一のことがあるなどで実家等の不動産を相続することになった際、大半の方は「何をしたらいいのかわからない…」と悩むと思います。このページでは実家を相続し、売却したい方を例に売却までの流れや必要なことや注意点、実際に新潟県不動産買取センターで対応させていただいた買取事例をご紹介します。

相続した不動産について当センターまでお気軽にご相談ください。

査定は無料!お気軽にお問い合わせください

025-290-7040親や家族に万が一のことがあるなどで実家等の不動産を相続することになった際、大半の方は「何をしたらいいのかわからない…」と悩むと思います。このページでは実家を相続し、売却したい方を例に売却までの流れや必要なことや注意点、実際に新潟県不動産買取センターで対応させていただいた買取事例をご紹介します。

相続した不動産について当センターまでお気軽にご相談ください。

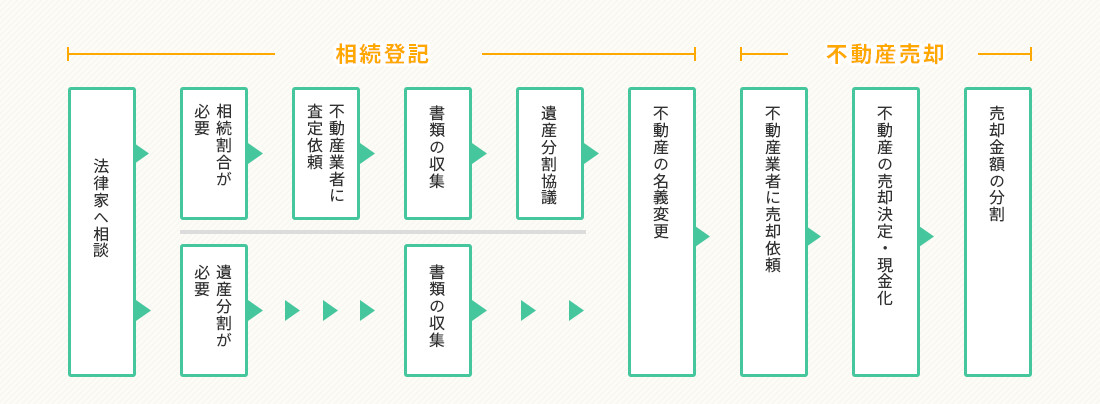

まずは大まかな相続不動産の売却までの流れを把握しましょう。相続した不動産を売却するまでには、大きく分けて「相続登記」と「不動産売却」を行う必要があります。

様々な事情でご両親の家などの不動産を相続した際、売却を行うには「相続登記」と「不動産売却」の2つを行う必要があると説明しました。ここではそれぞれについて、さらに具体的に何を行うのかをご紹介します。

住宅や土地など不動産を相続してすぐにはそれらを売却することはできません。売却の前に相続登記として「遺言書があるかどうか」「相続人が誰か」「どう分割するか」の3点を確認し、決めていきましょう。

相続登記については当センター提携の司法書士をご紹介することも可能です。

相続が発生したら最初に遺言書があるかどうかを確認します。一般的には日常で利用していた机の引き出しなどにあることが多いです。また公正証書遺言(公証役場にて作成してもらう遺言)を作成している可能性もありますが、この場合は公証役場のシステムで遺言があるかを検索できます。

注意点としては遺言書を見つけてもすぐに開けないこと。自ら全文を書いた自筆証書遺言の場合、改定裁判所で開封する必要があります。改ざんを疑われるなどトラブルを避けるためにも気をつけましょう。

遺言書がない場合、はじめに相続人が誰になるのかを調べる必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本の取得や、親・兄弟姉妹・子どもなど、親族関係となる人をリストアップしていき、そこから被相続人を確定させていきます。

相続が発生したら最初に遺言書があるかどうかを確認します。一般的には日常で利用していた机の引き出しなどにあることが多いです。また公正証書遺言(公証役場にて作成してもらう遺言)を作成している可能性もありますが、この場合は公証役場のシステムで遺言があるかを検索できます。

注意点としては遺言書を見つけてもすぐに開けないこと。自ら全文を書いた自筆証書遺言の場合、改定裁判所で開封する必要があります。改ざんを疑われるなどトラブルを避けるためにも気をつけましょう。

法定相続人と相続財産が決まると、次に遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続人の間で遺産の行き先を決める会議です。

現金化されている預貯金などは、相続人間での配分が決まり次第分割の手続きが進みやすいと言われています。しかし不動産の場合は少し複雑化します。下記に紹介する4つの方法にて、不動産の遺産分割を行っていきましょう。

| 分割方法 | 説明 |

|---|---|

| 現物分割 | 不動産をそのまま相続人の一人が取得する方法 |

| 代償分割 | 不動産を1人が取得するが、他の相続人に対し相応の金額を支払う方法 |

| 共有 | 不動産を相続人で共有する方法 |

| 換価分割 | 不動産を売却し、売却代金を相続人で分割する方法 |

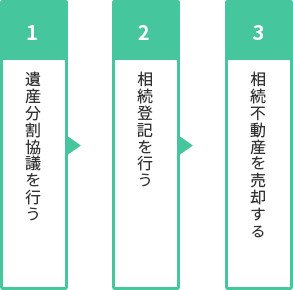

相続不動産の売却には主に下記2つの流れがあります。

例として兄弟が二人いる場合を想定します。兄が単独で不動産を相続する場合、売却までは比較的スムーズに手続きが行われます。基本的には以下のような流れで進みます。

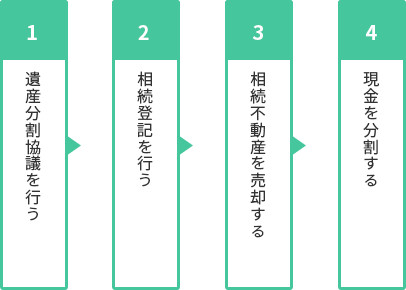

先ほど例に挙げた兄弟間など、2人以上の相続可能な人がいる場合は話し合いが行われます。そこでまとまらない場合は、1つの解決策として「換価分割」と呼ばれる手法をとることがあります。

換価分割は相続の対象となる不動産を売却・現金化、法定相続分で均等に分割します。感化分割は基本的に以下の流れで進みます。

不動産の相続が発生するタイミングは精神的にも体力的にもつらい時期です。その中での相続の手続き等は大変なものですが、落ち着いた頃にできる限り早く被相続人の確定や相続登記、売却を進めていきましょう。

新潟県不動産買取センターでは相続や不動産売却が初めての方でも安心してご利用いただけるよう、サポートを充実させています。少しでもお困りのことがあればご相談ください。

住宅や土地など不動産を相続してすぐにはそれらを売却することはできません。売却の前に相続登記として「遺言書があるかどうか」「相続人が誰か」「どう分割するか」の3点を確認し、決めていきましょう。

| 物件種別 | 中古住宅 |

|---|---|

| 町名 | 新潟市中央区山二ツ |

| 坪数 | 土地78坪、建物46坪 |

相続されたご子息様からの売却相談でした。遠方にいるため仲介より買取りでの売却を進めたいとの意向でした。「価格を比較でき、対応もスムーズだったのでストレスなく売却ができた。」とお喜びの声を頂きました。<売主様のお声より>